La accesibilidad a la información proveniente de la gestión de entidades públicas y privadas ha sido siempre un elemento fundamental para garantizar la transparencia gubernamental en las sociedades democráticas. Siempre se ha hablado del poder que conlleva la información. Entonces, hablar de Open Data o Datos Abiertos en principio no es un concepto novedoso.

¿Qué exactamente es Open Data? Pues bien, es ante todo una filosofía que busca garantizar que la información generada y administrada, por entidades públicas e incluso privadas, sea difundida de manera igualitaria y sin discriminación entre todos los actores de la sociedad. Adicionalmente, Open Data incorpora conceptos tecnológicos, o derivados de estos, que buscan asegurar que los datos sean liberados bajo ciertos parámetros indispensables mínimos.

Para entender los conceptos tecnológicos involucrados con Open Data es importante considerar el hecho de que la capacidad de almacenamiento, transferencia y procesamiento de información ha experimentado un dramático crecimiento en las últimas tres décadas. Un artículo publicado por Matin Hilbert de la USC University of Southern California en 2012 señala que en el período de 1986 a 2007 la capacidad de almacenamiento y transferencia de información tuvo un crecimiento anual entre 25% y 30%, lo que es aproximadamente 5 veces mayor al crecimiento económico mundial en ese mismo período. Por su parte, la capacidad de procesamiento de información tuvo un crecimiento aún más notorio, entre 60% y 85% cada año.

En la actualidad, de acuerdo con www.internetlivestats.com, un sitio de estadísticas globales de uso de internet, en el mundo existen más de 3000 millones de usuarios de internet, se realizan más de 4000 millones de búsquedas diarias en google, se generan más de 540 millones de tweets diarios, se se publican más de 3 millones de blogs por día, entre otras cifras. Esto genera un tráfico del orden de los 3 exabytes diarios.

La gestión y procesamiento de tales volúmenes de información ha sido posible en gran medida gracias al surgimiento y desarrollo de nuevos conceptos, esquemas y filosofías, entre ellos Open Data, cuya relevancia ha impulsado alrededor del mundo el surgimiento de múltiples iniciativas destinadas a fomentar la apertura y difusión pública de la información generada y administrada por las entidades gubernamentales .

En este sentido, una de las iniciativas más importantes es la Alianza para el Gobierno Abierto OGP (Open Government Partnership) www.opengovpartnership.org, lanzada en 2011 con 8 países y cuyo número ha crecido hasta 64 en la actualidad.

Para que un set de datos sea considerado Open Data, debe cumplir con ciertos parámetros enfocados en la accesibilidad, la disponiblidad y la usabilidad de la información. Así, la World Wide Web Foundation webfoundation.org, organización fundada por Sir Tim Berners-Lee, establece que los sets de datos abiertos deberían tener las siguientes caracteristicas:

- Disponible en línea con el fin de permitir el acceso a una amplia varidad de usuarios y usos.

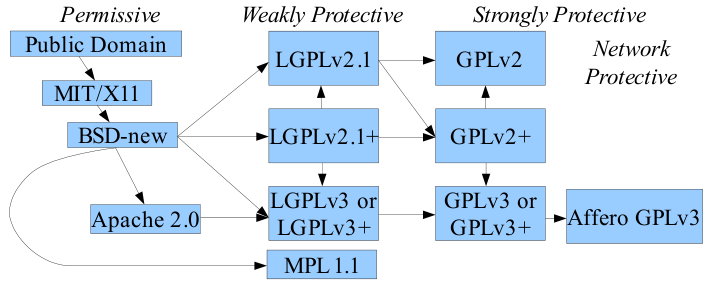

- Licenciamiento abierto de modo que cualquier persona tenga permiso para utilizar y reutilizar los datos.

- Legible por máquina, de modo que los sets de datos pueden ser analizados de manera eficiente por otras máquinas.

- Disponible en volumen de modo que pueda descargarse como un único set completo de datos para ser analizado fácilmente por otras máquinas .

- Libre de pago para que cualquier persona pueda obtenerlo sin importar su presupuesto.

Estas características son establecidas de acuerdo con la "Open Definition", un proyecto de Open Knowledge Foundation okfn.org, organización dedicada a establecer y promover lineamientos para la filosofía Open.

El Open Data en el Ecuador es un concepto que ha ido tomando forma poco a poco, aunque aún no se entienda en toda su dimensión ni se visualice su verdadero potencial. Sin duda es un tema que si no se discute al menos se menciona en las entidades públicas. Tanto es así que en 2014 la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP) publicó su Guía de Datos Abiertos.

Por su parte, el Sistema Nacional de Información (SNI) sni.gob.ec ofrece múltiples sets de datos a los que se puede acceder en forma libre, aunque sin un licenciamiento formal ni un esquema muy claro. Adicionalmente, dispone de un enlace específico de Datos Abiertos que lleva hacia el Archivo Nacional de Datos y Metadatos Estadísticos (ANDA) anda.inec.gob.ec.

La percepción general respecto al Open Data en el Ecuador es que no existe un esquema muy ordenado ni una estrategia clara sobre los datos abiertos. Los objetivos aparentemente se centran en la transparencia de la gestión gubernamental y en análisis estadístico de información histórica. No obstante su enfoque productivo, al menos desde el punto de vista práctico y técnico, es incipiente, obsoleto o nulo.

Esta percepción se puede evidenciar a través de dos indicadores que tienen por objetivo la evaluación del desarrollo y desempeño del Open Data a nivel mundial: el Open Data Barometer opendatabarometer.org publicado por la World Wide Web Foundation y el Global Open Data Index index.okfn.org/place/ publicado por Open Konwledge.

El Open Data Barometer está compuesto por 10 indicadores que se evalúan 3 parámetros: preparación, implementación e impacto. En 2015 el Ecuador ocupó la posición 42 entre 92 países y tuvo una caída de 4 posiciones respecto al 2014. Analizando los valores se observa que las calificaciones más bajas corresponden a los indicadores de Impacto. Es decir, que a pesar de existir el entorno y la implementación de datos abiertos, la capacidad de utilización de este recurso es muy baja y por tanto no genera un impacto significativo.

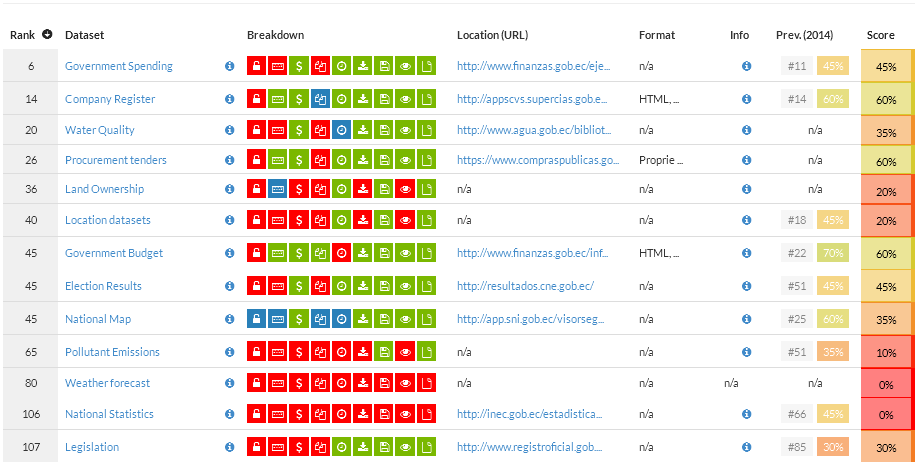

El Global Open Data Index está compuesto por 13 indicadores que se evalúan con 9 parámetros a través de los que se califica la disponibilidad, accesibilidad, y usabilidad de los sets de datos. En 2015 el Ecuador ocupo la posición 58 entre 122 países cayendo 14 posiciones respecto al 2014. Analizando estos indicadores para el Ecuador se puede observar que el principal problema de los sets de datos es la falta de licenciamiento y la falta de disponibilidad de sets completos de datos lo que obliga a los usuarios a descargar la información por partes.

En cuanto a la Alianza para el Gobierno Abierto, el Ecuador no forma parte de los países miembros, quedando así aislado de los esfuerzos colaborativos que se hacen a nivel mundial con respecto a los datos abiertos. Cabe indicar que los países de la región que no forman parte de esta alianza además de Ecuador son Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam y Nicaragua.

En conclsión, el Open Data en el Ecuador es una idea aún muy imprecisa, que no se ha considerado en toda su dimensión por parte de entidades públicas ni privadas. Carece de formalidad incluso en los principios básicos que rigen a los Datos Abiertos. El entorno actual no favorece su desarrollo convirtiendo al Open Data en un simple cliché tecnológico carente de planes y objetivos.

Si bien es cierto, el panorama no parece muy alentador, por otro lado existe la presión que ejerce la tecnolgía así como el surgimiento de nuevas necesidades por parte de los ciudadanos. A pesar de no existir conceptos formales y claros, y a pesar de la miopía de muchas autoridades y empresas con respecto a este tema, al menos existe una idea de lo que significa Open, y esta sola idea es capaz de ir abriéndose paso a medida que va cambiando la mentalidad de la gente.

En la era de la información el Open Data es materia prima, y sirve de insumo no solamente para alimentar los procesos de búsqueda de transparencia, sino como un recurso que puede generar toda una industria a su alrededor. Si no somos capaces de entender y aprovechar nuestros propios datos, sin duda alguien más lo hará, y así el Ecuador abrá perdido una valiosa oportunidad.

Por su parte, el Sistema Nacional de Información (SNI) sni.gob.ec ofrece múltiples sets de datos a los que se puede acceder en forma libre, aunque sin un licenciamiento formal ni un esquema muy claro. Adicionalmente, dispone de un enlace específico de Datos Abiertos que lleva hacia el Archivo Nacional de Datos y Metadatos Estadísticos (ANDA) anda.inec.gob.ec.

La percepción general respecto al Open Data en el Ecuador es que no existe un esquema muy ordenado ni una estrategia clara sobre los datos abiertos. Los objetivos aparentemente se centran en la transparencia de la gestión gubernamental y en análisis estadístico de información histórica. No obstante su enfoque productivo, al menos desde el punto de vista práctico y técnico, es incipiente, obsoleto o nulo.

Esta percepción se puede evidenciar a través de dos indicadores que tienen por objetivo la evaluación del desarrollo y desempeño del Open Data a nivel mundial: el Open Data Barometer opendatabarometer.org publicado por la World Wide Web Foundation y el Global Open Data Index index.okfn.org/place/ publicado por Open Konwledge.

El Open Data Barometer está compuesto por 10 indicadores que se evalúan 3 parámetros: preparación, implementación e impacto. En 2015 el Ecuador ocupó la posición 42 entre 92 países y tuvo una caída de 4 posiciones respecto al 2014. Analizando los valores se observa que las calificaciones más bajas corresponden a los indicadores de Impacto. Es decir, que a pesar de existir el entorno y la implementación de datos abiertos, la capacidad de utilización de este recurso es muy baja y por tanto no genera un impacto significativo.

El Global Open Data Index está compuesto por 13 indicadores que se evalúan con 9 parámetros a través de los que se califica la disponibilidad, accesibilidad, y usabilidad de los sets de datos. En 2015 el Ecuador ocupo la posición 58 entre 122 países cayendo 14 posiciones respecto al 2014. Analizando estos indicadores para el Ecuador se puede observar que el principal problema de los sets de datos es la falta de licenciamiento y la falta de disponibilidad de sets completos de datos lo que obliga a los usuarios a descargar la información por partes.

En cuanto a la Alianza para el Gobierno Abierto, el Ecuador no forma parte de los países miembros, quedando así aislado de los esfuerzos colaborativos que se hacen a nivel mundial con respecto a los datos abiertos. Cabe indicar que los países de la región que no forman parte de esta alianza además de Ecuador son Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam y Nicaragua.

En conclsión, el Open Data en el Ecuador es una idea aún muy imprecisa, que no se ha considerado en toda su dimensión por parte de entidades públicas ni privadas. Carece de formalidad incluso en los principios básicos que rigen a los Datos Abiertos. El entorno actual no favorece su desarrollo convirtiendo al Open Data en un simple cliché tecnológico carente de planes y objetivos.

Si bien es cierto, el panorama no parece muy alentador, por otro lado existe la presión que ejerce la tecnolgía así como el surgimiento de nuevas necesidades por parte de los ciudadanos. A pesar de no existir conceptos formales y claros, y a pesar de la miopía de muchas autoridades y empresas con respecto a este tema, al menos existe una idea de lo que significa Open, y esta sola idea es capaz de ir abriéndose paso a medida que va cambiando la mentalidad de la gente.

En la era de la información el Open Data es materia prima, y sirve de insumo no solamente para alimentar los procesos de búsqueda de transparencia, sino como un recurso que puede generar toda una industria a su alrededor. Si no somos capaces de entender y aprovechar nuestros propios datos, sin duda alguien más lo hará, y así el Ecuador abrá perdido una valiosa oportunidad.